国際電波科学連合B分科会

2013電磁界理論国際会議の広島開催報告

東京工業大学 大学院理工学研究科

電気電子工学専攻 教授 安藤 真

プロフィールはこちら

広島国際会議場入り口

広島国際会議場入り口

電波科学において最も伝統ある会議の一つである、電磁界理論国際会議(2013International Symposium on Electromagnetic Theory; EMTS2013)が広島で開催され、大成功を収めました。主催者側の一人として広島市はじめ地元からの強いご支援に厚く感謝いたします。Shinkawa TimesにはWEBマガジンの2月号に開催のご案内を掲載いただきました。招致から企画を通じて、歴史を引継ぐ質の高い会議とすることはもちろん、広島文化と平和メッセージの発信、若手研究者の育成、国際色豊かな会議などを目標に、現地委員会でいろいろ趣向を凝らした会議の概要を、Columnの場をお借りしご報告いたします。

国際電波科学連合(International Union of Radio Science: URSI)は、電波科学の国際的な連絡とその発展を推進することを目的とした国際学術団体で、国際科学会議(International Council for Science: ICSU)に加入する31のScientific Union (分野別国際学術団体)のひとつです。現在は43カ国をメンバーとするURSIには、電波科学における専門分野毎にAからKまで10のCommission(分科会)がある。

http://www.ursi.org/en/home.asp

Commission Bは「電磁波」そのものと応用という電波科学の基本を対象とし、URSIの中でも古い歴史と伝統を誇る分科会であり、現在も電波科学と工学の両面に跨る領域での活発な活動から、URSIを支える屋台骨となっている。日本では日本学術会議がURSIに加入している。

International Symposium on Electromagnetic Theory(EMTS)は、Commission Bの中核の会議として、古く1953年に第1回がトロントで開催され、1959年からは3年毎に世界を回遊して開催されてきた。広島で開催されるEMTS 2013は実に第22回目の会議となる。アジアオセアニアでの開催は、1992年のシドニー大会についで2回目となる。

EMTSの日本招致は、電磁界理論、アンテナ伝播、無線通信などの研究者にとって20年以上の悲願であったが、3年毎に開催される総会での投票では惜しいところで敗れて来た経緯がある。EMTS2004開催では決選投票でエジプトアレクサンドリアに敗れ、そのアレクサンドリアが国内治安の悪化でEMTS2007候補のイタリアピサと急遽の交代の末辞退、EMTS2010開催ではドイツに苦杯を喫している。ちなみにEMTS2007の代替開催地として新潟で開催のアンテナ伝播の国際会議ISAP2007と併催の可能性も検討されたが、実現しなかった。当方も5回以上の招致のお手伝いをし続けて敗戦を経験したことになるが、国際的なイベントの招致合戦においては投票前のロビー活動も重要である。当初、米国には、過去の歴史より広島開催に難色を示す雰囲気もあったが、広島開催を望む声も同様に強く、「広島での成功」を信じる招致提案は揺るがなかった。

このような経緯を経て、ようやく2008年の第29回URSIシカゴ総会のCommission B会議においてEMTS2013の広島開催が採択決定された。電波科学分野に関するわが国の最新の研究活動状況を世界に情報発信意義も大きく、5年間に亘る準備活動を展開した。ちなみに、第19回EMTS2004ピサ会議において当方は当時のCommission B委員長として大会委員長を務めた。この会議の現地委員長であったピサ大学のManara教授が現在のCommission B議長であり、10年後の第22回EMTS2013広島では2名の役割を交替する奇遇となった。

2012年5月にManara委員長とLOC委員で、

2012年5月にManara委員長とLOC委員で、

広島松井市長を表敬訪問

広島は2つの世界遺産を有していることは知られているが、良い国際会議を実現するには地元の理解と支援が欠かせない。近隣に電波科学分野における有力な研究活動拠点である大学や企業などを擁していること、広島市や広島観光コンベンションビューロなどが国際活動に豊富な経験と支援制度を有していることが開催地とした重要な要因であった。

広島市立大の吉田先生と西先生は電波伝搬やセンシング応用で活躍されているが、地元支援の取りまとめ、会場準備に大活躍頂いた。吉田先生の人脈と西先生の体力は世代を超えたハーモニーで会議を成功へ導いた。会議開催の1年前の同じ5月にイタリアからManara委員長を招き広島で研究会を開催し予行演習を行うとともに、松井広島市長を訪問し、会議支援のご協力をお願いした。開催前の1月には逆に現地委員会のメンバーがイタリアのピサへ出向き、Commission B委員とともに、プログラム編成会議を開催した。

|

|

2012年5月 宮島デーの現地下見 宮島フェリー船上にて |

2012年5月 広島市立大吉田現地副委員長 Manara委員長、大貫幹事 |

2013年1月 イタリアピサ大にて

2013年1月 イタリアピサ大にて

論文委員会(ピサの斜塔前)

国際会議の常として、投稿数、参加者数が確定するまで財政面での不安が尽きない。厳しい経済情勢がある中、幸いにも結果として各方面からご支援を頂くことが出来たが、特に、(財)広島観光コンベンションビューロー、電子情報通信学会エレクトロニクスソサイエテイ、(財)テレコムエンジニアリングセンターからは、準備の早い段階で、準備助成金の内定を頂き、準備活動立ち上げの貴重な支えとなったばかりでなく、積極的な会議計画の立案ひいては成功への強力な後押しとなった。

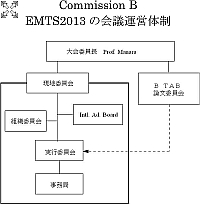

会議の運営組織を表に示す。世界を回遊する国際会議を日本で開催するということで、日本固有の“国際会議”とは体裁が異なる。いわゆる論文委員会としてはManara委員長の下に、Commission BのTechnical Advisory Board(B-TAB)が多国籍で組織され、オーガナイザの選出、論文査読やプログラム作成など主に論文関係の事前準備を担当する。一方開催地には現地委員会(LOC)が組織され、財務や会場などこれ以外の会議すべてに責任を持つ。現地委員会には経験豊かな日本大学山崎先生に当方と共にCo-Chairに就いて頂いた。加えて4名の副委員長(広島市立大吉田先生、熊本大学西本先生、中央大学白井先生、東京工科大黒田先生)にご就任頂いた。なお、国際会議開催の経験をこの分野においても継承するために、B-TABでは3名(Pisa大Monorchio氏、Nepa氏、Simone氏)、現地委員会でも3名の若手研究者(広島市立大西先生、名古屋工業大平田先生、日本大学大貫先生)に幹事に就任頂き、大活躍頂いた。またB-TABを投稿勧誘や論文査読の面で支援する組織として国際委員会(中央大小林先生)、現地論文委員会(東京工業大廣川先生)を現地委員会に設置した。また会議支援サービス(PCO)として実績のあるデユープラーの久末氏、リアルコミュニケーションズの相沢氏に業務を委託した。

体制については、以下に詳細がある。

採択論文数、発表論文数の国別一覧を表に示す。

特筆すべきは、海外36カ国からの投稿数が、国内の約2倍にものぼったことである。これは日本で開催される国際会議としては異例の比率であり、電波科学分野における国際的な裾野の拡がりを象徴している。これを受け当初の講演3日間の日程を4日に延長し、後述の、若手向けのスクールを合わせると、表に示すように5日間の会議スケジュールとなった。

会議の日程 | |||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||

| 使用会場数: 特別講演:2会場(うち1会場は宮島), オーラルセッション(並列開催):6会場,ポスターセッション:2会場(うち1会場は宮島), バンケット会場:ANA CROWNE PLAZA |

会議は6部屋で並行に行い、各日の午前中に、プレナリ講演を配置した。朝8:50より夜6時まで、昼休み1時間の過密スケジュールとなったが、後述の工夫により参加者講演者共、無理なくスムーズに進行できた。

広島での5日間の会議日程を策定するに当たり、いくつかの配慮と試みを行った。狙いが的中したものを以下に挙げる、

①世界遺産を含め広島の豊かな観光資源も楽しんで頂く。しかし筆者が風光明媚な地での会議で経験するように、講演会場がもぬけの殻となることは避けたい。そこで、3日目を宮島デーと位置付け、特別講演、ポスターセッションとコンテストの会場そのものを世界遺産宮島に近い安芸グランドホテルとした。

|

|

2013年5月22日 朝 バスで 宮島会場へ移動 |

2013年5月22日 朝 バスで 宮島会場、安芸グランドホテル到着 |

当日は主会場の国際会議場をCloseし、同伴者も含め全員が朝9時発のバスで宮島口へ移動することとした。技術プログラムを終え参加者は船で厳島へ渡り約3時間、神社や弥山の散策を楽しんだ。ちょうど干潟から潮の満ちる時刻の鳥居の様子や、厳島神社での結婚式と遭遇するハプニングもあり、参加者は幸運を喜んだ。19時からは広島市内でバンケットを開催したが、会場、バス船の移動手段など広島市立大西先生、三菱電機稲沢催事委員長には、分刻みのスケジュール管理に、多大な負担をおかけした。

|

|

2013年5月22日 宮島行きフェリーへ乗船 |

2013年5月22日 フェリーで宮島へ到着 |

|

|

2013年5月22日 干潮時の厳島神社鳥居を散策する参加者 |

2013年5月22日 同伴者ツアー 弥山山頂にて |

広島国際会議場 受付風景

広島国際会議場 受付風景

②過密なプログラムの中で、参加者が効率的に講演を聴講し議論に参加できるよう、会場内で軽朝食と昼食の弁当を提供した。セッション終了後夜間にCommission Bのビジネスミーティングを2度開催したが、70名近い参加者がありCommission Bの活動方針について20時過ぎまで白熱した討論が行われた。この討論は日本の若手研究者にとっては経験することが稀な国際交流の場であったが、長いEMTSの歴史でもこれほど実のあるビジネスミーティングはなかった。

これも主催側の細かな配慮と、国際会議場、PCO,アルバイトはじめ広島市立大のスタッフの強力なサポートがあったからである

③若手育成はURSIでの一大課題である。その中でも古典的な分野を中心に据えるComission Bでは、様々なプログラムを用意し、学生を含めた若手研究者を支援した。

(a) 若手研究者学術奨励賞(Young Scientist Award: YSA)は、URSIおよびEMTSでの歴史的な旅費支援プログラムで、45件の申請に対し24件が受賞し、参加登録費、宿泊滞在費(一部航空運賃)がCommission BとLOCにより提供された。受賞者は電磁界理論分野における次代の主役としての活躍を期待したい。受賞者の国別内訳(カッコ内は国別人数):イタリア(3)、日本(3)、スウェーデン(3)、ロシア(3)、イスラエス(2)、アメリカ合衆国(1)、インド(1)、ウクライナ(1)、英国(1)、サウジアラビア(1)、スイス(1)、チェコ(1)、ドイツ(1)、フィンランド(1)、フランス(1)

バンケット風景 YSA授賞式

バンケット風景 YSA授賞式

YSA優秀論文賞表彰式

(b) YSA受賞者の中から優れた論文3編が、YSA優秀論文賞(YSA Best Paper Award)に選ばれた。上記45人の候補者は、セッションにおける通常の口頭発表に加え、宮島でのポスター発表も併せて総合的に審査の結果、選ばれたものである。スポンサーとなったCST-AGより、賞金が与えられた。

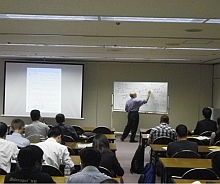

(c) Commission B 若手スクール(URSI Commission B school for Young Scientist)は、EMTS2013広島会議で提案されたもので、著名な講師から電磁界理論の基礎的な内容をスクール形式で、大学院生、企業の若手研究者などが講義を受けるものである。2名の講師により、モーメント法と高周波解法という電磁界解析の代表的古典的手法について午前午後それぞれ4時間の集中講義があり、50名を超える若手が熱心に聴講、質疑を行った。Commission BおよびEMTSの長い歴史に、新たな伝統がスタートした。

|

|

URSI Commission B 若手スクール |

URSI Commission B 若手スクール |

|

2013年5月21日 Commission B ビジネスミーティングを終えて |

マツダミュージアム テクニカルツアー

マツダミュージアム テクニカルツアー

④平和、文化、工業の中心都市である広島の特徴を活かした趣向を凝らした。セッション開始前日の20日午後、マツダ本社の製造工場、ミュージアムを見学するテクニカルツアーを催行した。各国より約20名の参加者があった。マツダの厚意により、組み立て製造ラインなど英語通訳付で2時間の見学の後、3名の技術者より英語でそれぞれ20分の技術講演があった。

同伴者も交え電波技術など活発な質疑が続き、まるでEMTS会議のような真剣な講演会となった。ツアー参加者は興味深く見学、聴講でき、充実した半日となった。

セッション初日の21日には、B-TAB海外委員とプレナリの講演者、現地委員会委員との意見交換会を行った.総勢60名の会合となったが,日本固有の居酒屋の庶民的雰囲気の中で、異分野のプレナリ講演者が講演前に聞き手の国柄、疑問などについて理解を深めるためにも格好の機会となった.後日のプレナリー講演における活発な討論の一つの引き金になったとも言える。

|

|

2013年5月21日 VIP、B-TAB プレナリー講師、LOC打ち合わせ |

2013年5月21日 VIP、B-TAB プレナリー講師、LOC打ち合わせ |

22日バンケットは、広島在住の中川夫妻による尺八、琴の演奏が、参加者を魅了した。Manara委員長に続き、地元より広島市立大の吉田顕彰教授、広島市松井市長の歓迎の挨拶があった。また神楽の演舞があり、参加者は文化都市広島を堪能した。

23日のプレナリー講演は、電波科学とは分野の異なる内容で、元広島市長の秋葉氏による平和メッセージであった。同伴者も多数聴講する中で、広島から世界へのメッセージを、数学者らしい科学的で客観的な口調で語られた。講演終了後、スタンディングオベーションが起こるほどの盛り上がりであった。質疑応答も時間を越えるものとなった。

|

|

プレナリ講演風景 熱心に聞き入る聴衆 |

プレナリ講演風景 自然と起きた スタンディングオベーション |

EMTS2013の広島会議招致、開催に寄せられた、地元、学会、産業界からの厚い支援に対し、主催者を代表して感謝申し上げる。募金、展示、ツアー、人的ご協力など様々な形で支えていただいた。天候にも恵まれた会議参加者は、間違いなく広島ファンとなって帰国され、多くの感謝のメールを頂いた。

-

Vol.5 No.9

2013年09月03日号

-

WEBマガジンに掲載されている最新情報を毎月1回メールマガジンでお届けしています。

配信登録フォームよりお気軽にご登録ください。