創造のなぎさに遊ぶ No.8

作って落として感動しよう

東京大学大学院 情報理工学系研究科

システム情報学専攻 教授 生田 幸士

プロフィールはこちら

6月1日(土)、東大先端科学技術研究センターの公開日の期間に、懸案の「たまご落とし」コンテストが開催される。誰でもが誰でも手ぶらで参加できるコンテスト。事前登録すれば確実だが、当日でも枠があれば参加可能。午前、午後それぞれ100人以上の参加者を見込んで準備している。本メルマガの読者も、親子で参加すれば良い思い出になるはず。参加賞まで先端研は準備している。よほどの雨天でない限り決行である。

本コンテストの経緯や過去の作品の様子は、昨年のメルマガを再読すればヒントになるが、あまり過去の作品を勉強しないで、自分で構想してみて欲しい。

その方が独創的で楽しい作品ができる。過去の作品群より、読者の脳内空間の方が広いはず。

普段は、B5サイズのボール紙と白い木工用ボンド、生たまご(M)が材料である、今回は1時間程度で作製し、即、落下実験なので、速乾性ボンドを使う。ボール紙のサイズも、普段の2倍のB4サイズ。自前のカッター、はさみなど持参してもらえば幸だが、会場ので貸し出しもある。

こんなサービスは、東大でも今回のオープンラボだけである。詳しいことは、下記のWEBを一読して欲しい。

理科教室の案内 ⇒ http://komaba-oh.jp/science/science.html

WEBにも掲載されているが、5月31日(金)、6月1日(土)は、先端研、生研の研究者による頭を刺激する講演がある。一例としては、地震後の復興政策の策定者の御厨先生による災害アーカイブ、卓上サイズの可愛いロボットの開発者の講演もあります。医学、理学、工学、社会学から文科系の講演まで幅広いのが特徴。先端研は理系文系のトップ研究者が在籍しているので、子供から大人まで楽しめる。まるでアカデミックディズニーランドである。

|

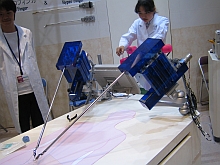

愛知万博での手術ロボットのデモ |

筆者も、31日(金)午後2時から講演する。お時間があれば、どうぞ。メルマガと違いライブ。広報部の配慮で、素敵な女性司会者がサポートしてくれる。

講演内容もWEBに掲載されているが、単なる研究紹介よりも、研究時の状況、反響など苦労話も話す予定である。

講演会の案内 ⇒ http://komaba-oh.jp/lecture/lecture.html

研究展示の詳細もWEBにオープンラボの特集ページに公開されている。入り口では手のひらサイズのカラーパンフレットももらえる。

さらに、今年は、「先端研のキャラ」も掲示予定。先端研には6つの部門があるので、「先端6レンジャー」になている。流行のあるキャラではない。先端研の研究者は常に尖っていることが期待されているので、「とんがりキャラ」である。作画はセミプロのDr.矢島画伯。彼は筆者の研究室で2011年に工学博士を取得した若手である。現在、某メーカで研究開発しつつ、土日は漫画、イラストの執筆中の、ユニークな人材である。先端6レンジャーには、それぞれ深い意味とストーリーがある。ご自分の眼で確認して欲しい。

公開イベントのお世話は、先端研の広報担当職員が仕切るが、展示説明やたまご落としコンテストは、研究室の若手研究員と大学院生が中心である。前任地でも筆者の研究室の見学会や学外での研究展示には、大学院生が活躍してくれた。2005年の愛知万博やビッグサイト、札幌での子供科学博、医学会総会での遠隔手術ロボット、医用マイクロマシンの実演展示など数多くのイベントで、子供を中心に市民に研究を紹介してきた。

開催日までに手術ロボットのハードとソフトを完成させ、分解、梱包、発送、現地で待ち構え、梱包を解き再度組み立て、再調整、遠隔制御実験まで、すべて大学院生たちに任せる。もちろん、横目で見ているのだが、20年ほど前は経験もなく、学生どころか筆者も奔走した。この理由は、本当に多くの想定外の問題が発生するからである。

事前に書面で頼んであった電源が来ていない。(これではロボット動かせません)

展示照明がない。(見せられないぜ)

現地でロボットを組み立てたら、動かない。(確実に動作する設計にせよとアドバイスしてきたのに。。。)

移動中に重要な部品が壊れていた。(剛性の低い設計にするからだよ)

操作体験をしてもらったお客さんにロボットを壊された。(設計強度が低かったので、引き分け)

病気のプロの熟年者が来て、手術ロボットですぐ癌を切ってくれと迫られる。(大学の研究は実用機では無いんだけど、それは言い訳ですね)

マイクロマシンが見えないと怒る来館者。(数ミクロンの物体は肉眼では見えません)

ハンサムな学生にナンパしてくる熟女たち。(世代を超えた交流は大切ですよね)

以上のような、物的、人的、精神的な問題を、その場で即座に解決しなければ先に進めない。火事場の底力ならぬ、「火事場の底知力」で乗り越えて来たのである。読者の中にも、仕事上で似た経験をされた方も多いと思う。学外での展示実演のお世話は、学生の経験知を高めるには最高の道場である。子育てされた熟年主婦の問題解決能力が高いのも、同様の理由である。

さらに、学生の場合、市民への説明と質疑応答のデスマッチで、発表能力の大幅向上のメリットがある。愛知万博の際は、一日12時間の展示を2週間行った。その年の卒研発表会は、全員、事前の指導が不要なほど高いレベルであった。これも隠れた万博効果の一つである。

これは筆者の持論であるが、「人間力を育てる近道は、他人のお世話をすること」。医療や福祉に役立つロボットや装置を開発する際、この気持ちを強く持っているか、単なる研究成果を出そうとしているかが、運命の分かれ道。企業も単なるお金儲け集団になると、途端に先が見えなくなる。社会への貢献を考えれば、自然とシナリオが見えてくる。成功者が言う言葉は総じて同じである。たまご落としをして、自分の会社がどうすれば人の役に立つか脳細胞をフル稼働させるのも悪くない。たまごは食べなくても脳の栄養になる。

| コラムに関するご意見、お問い合わせ : sectimes@shinkawa.co.jp | |

| 過去のコラム一覧 | |

| No.1 | 小さな機械で大きな夢を |

| No.2 | パリでの日本再考 |

| No.3 | たまごが割れたら、ブレイクスルー! |

| No.4 | 女王陛下の手術ロボット |

| No.5 | キャンパス夏事情 |

| No.6 | 馬鹿になってノーベル賞 |

| No.7 | 桜の下で馬鹿になれ |

-

Vol.5 No.5

2013年05月14日号

-

WEBマガジンに掲載されている最新情報を毎月1回メールマガジンでお届けしています。

配信登録フォームよりお気軽にご登録ください。