創造のなぎさに遊ぶ No.10

不気味の谷に集う人々

東京大学大学院 情報理工学系研究科

システム情報学専攻 教授 生田 幸士

プロフィールはこちら

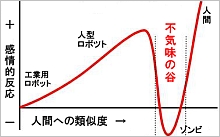

森 政弘 教授による「不気味の谷」(注1)

森 政弘 教授による「不気味の谷」(注1)

スリラーや恐怖映画のタイトルのようだが、これはロボットの話である。ロボットが進化し人間に似てくる近未来、これまでの四角い箱のような機械的なロボットから人間型になるにつれ、徐々に人との親和性が増してくる。さらに進化し、人間とそっくりの蝋人形のようなアンドロイドになった時、人は親しさより気味悪いと感じることがある。親和性のグラフが下がり、ちょうど谷のような形になる。これが「不気味の谷」である。この谷の存在にいち早く気づいた研究者がいた。当時東京工業大学の森政弘教授であった。1970年代初頭にこの現象を解説されている。当時、まだロボティスクと言う用語さえできておらず、ロボットが学問と認知されていない黎明期である。世界のロボット研究者は20名に満たず、日本でも2、3名の時代である。

今日のロボットの進化を予見し、その際必ず発現する「不気味の谷」の存在に気づいたのである。当時、筆者はロボットに憧れ、むさぼるようにロボット分野の専門書本を読んでいた学部学生で、不気味の谷は心理実験学的なエビデンスまでは到達していなかったが、それでもアシモフのロボット三原則以来の新鮮かつ衝撃的な概念であった。人とロボットの関係を感性の立場で議論した初めての論文であった。 大学の図書館で出会ったときの記憶は今でも鮮明に残っている。

(注1) |

科学技術振興機構(2012/6/13)プレスリリース図1、Wikipediaより、 メールマガジン事務局にて作成。 |

||

| http://www.jst.go.jp/pr/announce/20120613/ | |||

| http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%B0%97%E5%91% B3%E3%81%AE%E8%B0%B7 | |||

11月初旬、お台場のビッグサイトで開催されたIROSというロボティクス分野の国際会議で、不気味の谷がメインテーマの特別セッションで森先生ご自身が特別講演をされた。近年ロボットの知能化と高度化が進展し、いよいよ従来の工場空間から日常生活空間に出てくるロボットが出現しつつある。たとえば、癒し効果の高いアザラシロボットの「パロ」や、子供サイズの2足歩行ロボット「アシモ」、女性の受付アンドロイド、女性の顔をつけてパラパラを踊る人型ロボットから、開発者と同じ顔で本人そっくりに動くアンドロイドまである。

どれも現在のロボティクスのトップ技術を集めたものである。欧米でも多くの人間型ロボットが開発されてきた。その時、研究者ははじめて「不気味の谷」の存在に気づき、森先生が40年以上も前にその概念を解説していたことに驚愕したのである。

今回の国際会議では、20分間の森先生の講演の後、アートを含むロボティクスのトップ研究者数名が講演した。みんな異口同音に不気味の谷問題を強調し、克服策を議論した。

提唱者の森先生でさえ、まだ完璧な解答は持ち合わせておられず、唯一ヒントとして、文楽人形を提示されていた。筆者の記憶では、40年前には仏像のデザインをヒントとされていた。人間に似て、人間に在らず。しかし不気味さは感じにくい。

筆者が考える一般解のひとつが、日本発信の「かわいい」である、可愛いアイドル、アニメの外形デザインを採用する策もある。蝋人形よりは親和性は高いであろう。しかし正直に言えば、かわいい物も、時には不気味に感じる時もある。一般解ではなく、まだ特解に過ぎないのかもしれない。

さらに動作についても考察を要する。形態に加え動作まで人間に似せたとき、不気味さは倍増する。筆者が40年前に森先生の著書を読んだとき、即座に思ったことである。今回の国際会議で同様の考察を話していた米国研究者もいた。この動作の問題は制御のダイナミックス上の工夫で実現できるかもしれない。

近い将来、家庭に入る福祉ロボットなどサービスロボットは、その機能も重要であるが「不気味の谷問題」の解決が普及の鍵になるかもしれない。いくら便利なロボットでも、気持ち悪いと感じる物と同居したい者はいないであろう。

デザインならデザイナに任せればいいと思うのは間違いである。一般にデザイナは、静的な外形デザインが主目的であり、動作の動的計画までは行わない。3次元から時間軸を加えた4次元のデザインが必須となるのである。本原稿を読み、4次元デザイナが出現したなら嬉しいことである。

森先生の慧眼は世界的に有名である。3本指で鉛筆を操るロボットから指動作の意味を考え、魚の群を見て群を作る自立分散ロボットを開発し、ロボットと身体性の研究では優秀な学生も追従できなかった。60年代の森先生の概念提案から20年以上経てから世界で研究が盛んになったものは数知れない。興味深いのは、当時の著書には、ロボットにやらせる必要のない作業も書かれている。必要のないロボットにも言及されている。その代表は、料理ロボットである。

理由は料理が難しいからではない。料理とは素材の選択、手順、温度管理、画像、匂いなど人間のインテリジェントの集大成である。さらに料理は愛情の表現でもある。人間がすべき重要な創造的作業でありロボットにやらせるべきことではないと述べられている。将来、ロボットが自動で料理できる時代が来ても、やらさないのである。筆者はこの思想にも深い感銘を受けた。現在、多くの食品が自動機械で料理されている。しかし、完全自動ロボットと違い、プログラムされたオートメーションであり、各ステップの温度や時間の最適化は名人レベルの人間がやっている。介護も人が人にやるべきであり、ロボットは介護者のサポートに留めるべきという思想にも通じる。

使うことで人間性を増し創造的な時間を持てるようにする機械こそが重要であり、精神的に豊かで幸福な社会への道ではないだろうか。携帯電話やスマホの利便性も大事かもしれないが、過度な依存は人間性を損なう。単に儲かるからと言ってとめどなく進めることが良いのか。視聴率に振り回されている感のある日本のテレビ番組も同様である。使えるが使わない技術の吟味など、技術者の社会的使命は高度化する。今こそ物つくりに長けた日本人が道具の使い方の哲学を発信するタイミングなのかもしれない。

| コラムに関するご意見、お問い合わせ : sectimes@shinkawa.co.jp | |

| 過去のコラム一覧 | |

| No.1 | 小さな機械で大きな夢を |

| No.2 | パリでの日本再考 |

| No.3 | たまごが割れたら、ブレイクスルー! |

| No.4 | 女王陛下の手術ロボット |

| No.5 | キャンパス夏事情 |

| No.6 | 馬鹿になってノーベル賞 |

| No.7 | 桜の下で馬鹿になれ |

| No.8 | 作って落として感動しよう |

| No.9 | 先端研たまご落としで学んだこと |

-

Vol.5 No.11

2013年11月12日号

-

WEBマガジンに掲載されている最新情報を毎月1回メールマガジンでお届けしています。

配信登録フォームよりお気軽にご登録ください。